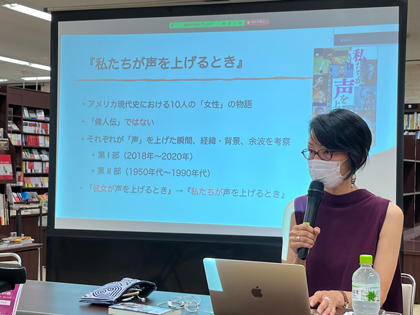

2022年7月14日16:00~ ふらっと&zoomウェビナー配信

著者のおひとり、立命館大学文学部教授、坂下史子先生にお越しいただき、お話を伺いました。

ふらっとには15人の参加、オンラインからは20人の参加がありました。

本書の概要

アメリカでBLM運動や#MeToo運動の拡大した近年、さらにはアメリカ現代史において10人の「女性」が声を上げた瞬間を取り上げ、その経緯や背景、影響について明らかにしようとした本です。

(集英社新書 2022年6月刊行)

本が誕生することになったきっかけ

本の企画は、私を含む5人の女性アメリカ研究者が日々感じていたジェンダーをめぐる「モヤモヤ」感から誕生しました。なぜ女性の研究者だけで「女性」を扱い「声を上げる」テーマで書いたのか?そこには私自身の個人的な経験も関わっています。

2年前、ミネソタ州で黒人男性ジョージ・フロイドさんが白人警察官に首を押さえつけられて亡くなるという事件があり、世界中にBLM抗議デモが広がりました。この出来事について、日本のメディアでは問題のある報道が繰り返され、なかでもNHKの「これでわかった!世界のいま」という番組の報道が看過できないものであったことから、SNSでつながっていた13人のアメリカ研究者で要望書を出しました。まさに声を上げたのです。そのことをいち早く毎日新聞に取り上げてもらったとき、たまたま私を含め2人の名前が代表として出たのですが、Twitterに、「こんなことするのはどうせ女だと思ったらやっぱりそうだった。しかも1人ではできないから仲間を募ってやっている」といった趣旨の投稿がありました。事実とは異なる、女性に対する偏見や悪意に満ちたこのツイートにショックを受けたのが最初のきっかけです。

要望書にはそれなりの反響があり、その後も13人それぞれが別々の媒体で発信をしたりと、これ自体はとても意義のある経験でした。しかし、そのプロセスの中で、個人的に何度かモヤモヤすることがあり、言った方がいいかな、でも水を差したくないな、と思うことが何度かありました。後で振り返ると、すべてがジェンダーを軸にしたことだったなと気がついたんです。差別とまではいかないけれど何だかモヤモヤする、ジェンダー・ダイナミクスが働く出来事でした。それで途中からこっそり女性研究者だけの女子スレッドを作りました(笑)。

あるとき、どうしてもモヤモヤすることがあって、一旦は納得したつもりが次の日に体調が悪くなってしまいました。いろいろ考えていたら寝られなくなって、頭を整理するためにPCに向かい、長い手紙のようなものを書いたんです。そして明け方に女子スレッドにシェアしました。全体スレッドにシェアするべきか相談したら、出すならサポートするし、出さなくても良い、あなたの気持ちを尊重するよと言ってもらい、結局シェアしました。少し驚かれもしましたが、前向きに受け止めてもらえました。

このとき一番気になったのは、BLM運動という人種差別に対する問題点を指摘したグループの中で、ジェンダーに関する問題が出てきたということです。それをなかったことにはできないし、なかったことにしない方がいいのではないかと思ったのです。ここが問題だと思うと指摘して、そこからみんなで話し合うことが必要なんじゃないかと。おかげでその後も、変わらず研究でご一緒したりしています。

この出来事の直後に女子スレッドで、いつかこの女性メンバーで何かジェンダーに関する企画をやって、本のような形にできたらいいねという話が出たんです。ところが、集英社の編集者の方がすぐやりましょうと勧めてくださり、あっという間に、2020年の秋に話が具体的に動き始めました。

『私たちが声を上げるとき アメリカを変えた10の問い』

こうして完成した本書ですが、大事なのは、この本は決して偉人伝ではないという点です。誰かの英雄的な行為を取り上げるのではなく、日常的に誰もが感じるような理不尽なことに声を上げた人たちを取り上げました。そして、声を上げた瞬間だけではなく、なぜ声を上げることになったのか、その背景や余波も明らかにしました。第1部は2018年から2020年という最近の話、第2部は1950年代から1990年代という、比較的昔の話を扱っています。

『彼女が声を上げるとき』から『私たちが声を上げるとき』へ

実はこの本の仮タイトルは「彼女が声を上げるとき」でした。しかし、取り上げた10人の1人、エマ・ゴンザレスはバイセクシャルで、その後Xゴンザレスと改名し、女性の名前や代名詞を拒否していたこともあり、「彼女」はふさわしくないという話になりました。また、「彼女」と言ってしまうと他人事のようで、自分事ではないようにも聞こえるので、「私たち」に変えることに決めました。元々のきっかけは私自身の個人的なことだったし、私たち女性研究者にとっても自分事に感じられる事例が多かったので、「私たち」にすれば、いろんな人たちが含められる。こうした思いを込めたタイトルにしました。

取り上げた10人の女性たち

本書で取り上げたのは、大坂なおみ、エマ・ゴンザレス、アレクサンドリア・オカシオ=コルテス(AOC)、クリスティーン・ブラゼイ・フォード、ステイシー・エイブラムス、シャーロッタ・バス、ローザ・パークス、アンジェラ・Y・デイヴィス、ハウナニ=ケイ・トラスク、ルース・ベイダー・ギンズバーグ(RBG)、の10人です。1950年代から現代まで、いろいろな時代を扱っています。年齢も10代から70代まで幅広い。女はいつの時代も、何歳になっても、腹が立つことがあったら声を上げているんですね(笑)。肩書や社会的属性もさまざまです。10人が声を上げたそれぞれの背景を丁寧に説明していくと、アメリカ社会を取り巻く様々な問題が盛り込まれることになり、結果的に現代アメリカ社会を映し出す本にもなりました。

本書の主なポイント

ポイント① インターセクショナリティ

インターセクショナリティとは、人種、階級、ジェンダー、セクシュアリティ、国籍、障がいの有無、エスニシティ、年齢などさまざまな社会的カテゴリーを、相互に関係し形成しあうものとして捉える概念のことです。例えば、ローザ・パークスが人種隔離されたバスの座席を白人に譲らなかったという行動は、ほとんどの方が人種差別への抗議の「声」だったと理解していると思います。でも、それだけではありません。当時、市バスの乗客の約7割が労働者階級の黒人女性でした。自宅から遠く離れた職場に行くために朝晩バスに乗っていた彼女たちは、運転手に脅迫されたり暴言を吐かれたり、暴力や痴漢行為を受けたりすることもありました。つまり、単に人種差別を受けたというだけではなく、人種、階級、ジェンダーすべてが関係している、という風に考えないといけない。それがインターセクショナルな経験とかインターセクショナルな差別ということです。一人の人間には様々な属性が重なり合っていると考えることが大事なんです。

ポイント② 瞬間だけではない

声を上げるということは瞬間だけのことではないという点も重要です。パークスはバスボイコットの前にも、えん罪被害者の支援活動や全米黒人向上協会(NAACP)での活動をずっとやっていました。ボイコットで有名になってからは脅迫電話がかかったり脅迫状が届くようになり、仕事も首になってしまいます。それでデトロイトに引っ越すのですが、そこでも黒人連邦下院議員の事務員を長く勤め、全米各地で講演し、集会・デモ等に参加しました。キング牧師の「I Have a Dream」演説で有名な1963年のワシントン大行進にも参加していました。

ポイント③ ひとりではできない

私自身が声を上げたとき、女性の先生たちがサポートしてくれ、声を上げた後には全員が理解を示しサポートしてくれました。このように、声を上げることは決して1人でできることではないということも、とても重要なポイントです。パークスの行動も、ひとりでやったようなイメージがありますが、実はパークスの前に15歳から70代までの5人の黒人女性・少女たちがバスの座席を譲ることを拒否し、逮捕されていました。これまでに何人もが声を上げていたことに、パークスは賛同し、自分も声を上げたのです。さらに、バスボイコットの成功自体も、中産階級の黒人女性団体がボイコットを呼びかけて運動を組織化し、バス利用者である労働者階級の黒人女性たちが1年以上ボイコットを実践したという、階級を超えた連帯の賜物でした。

おわりに

この本を書いている間に、日本では森会長発言や、医大入試における女子受験生への減点操作、性暴力被害の告発など、ジェンダーをめぐる実にさまざまな出来事がありました。まさに本書の10人の物語は、「彼女」ではなく「私たち」自身の問題なのだと、著者一同強く思いました。声を上げるというのは実際にはなかなか難しいことですが、例えば誰かが上げた声に賛同するとか、今回は上げられなかったけれど次は上げてみるとか、いろんな行動のとり方があるのではないかと思っています。

ここから質問タイムです。

司会を務めてくれるのは社会学研究科の大月さんです。

大月さん:Z世代...1997年生まれの私は一番初めのZ世代だと思っていますがこのZ世代という言葉に違和感があります。同世代の中でも多様な社会状況を持った人がいます。Z世代や政治に無関心な若者、デジタルネイティブ、無党派、同じ世代を表す言葉だけど意味合いが全然違うけど、その世代は全部そう、みたいに語られる中で、坂下先生は大坂なおみさんのことをZ世代と言われていますが、どういった定義で使われているのでしょうか?

坂下先生:大坂さんの章の最後で、「フューチャー・チェイサーズ」という、いわゆるZ世代、若い人たちの日本での活動を彼女が紹介するという雑誌企画の例を紹介したのですが、この章では彼女のような若い世代、「Woke(覚醒)世代」とも呼ばれる、社会で起こっている問題に対して危機感をもって行動している人たちのことを念頭に置いていました。でも、確かにご指摘のように、しっかり定義して使った感じではないかもしれないですね。

大月さん:しっかり定義していないことでむしろ可能性もあるのかなと思いました。名前が付けられていくことに、旗印に連帯していくことができる、世代としていろんな社会問題に向き合っていけるポジティブな面もあるのかなと思いました。

会場から:女性が声を上げるには何から何まで気を遣わなければならないのだなと思いました。男性たちと同じように何も考えないで言いたいことを言えたらいいのになと思いました。声を上げるには様々なことに気を遣わないといけないのでしょうか。

坂下先生:例えば本の中に出てくるエマ・ゴンザレスやハウナニ=ケイ・トラスクのように、怒りをストレートに表している事例もあります。本当は何も考えずに言いたいことを言えたらいいし、いろんなことに気を回さないと声を上げられないという状況自体に問題があります。ただ、こうして「気を遣う」ことで声が届きやすくなる側面もあるかと思います。

会場から:タイトルが「女性」から私たちに変更になったくだり、なるほどと思いました。最初にこの本を知ったときに、「女性」という言葉を打ち出したくなりそうな、なりがちなところ、そうはなっていないことが印象的だったからです。一方、「女性」を打ち出すことに意義がある場合もあると思います。今後フェミニズムの現場やステートメントにおいて、そうではない形の方が望ましいとお考えですか?

坂下先生:これは難しいですね...うーん。私自身はBLM運動なんかの方が自分のフィールドに近いので、その文脈で当時似たようなことを考えていたのですが、もともと"Black Lives Matter"(黒人の命は大切だ)という言葉を生み出したのはクィアのブラックフェミニストの方々で、この「ブラック(黒人)」にはすべての黒人が入っていたんです。ところがそのあとで、"Black Trans Lives Matter"とか "Black Queer Lives Matter"、"Say Her Name"という、男性の犠牲者ばかりに注目が集まっているから「彼女(女性の犠牲者)の名前を叫べ」というようなスローガンが出てきました。こうなると、BLMにはあらゆる黒人が入っていたはずなのに、黒人のトランスの人達の命が大事、黒人のクィアの人たちの命が大事、黒人女性の命が大事、という訴えは、まるでBLMの言葉自体にそれが入っていなかったような感じになってしまいますよね。「女性」というのも、そういう面があるのかなと思っています。

「女性」という言葉の中にノンバイナリーの人は入らないとか、性的マイノリティの人達が自分は含まれていないと感じることがあるのかもしれない。そうやって細分化していかないような形で、運動が広がるにはどうしたらいいのかなと考えているところです。私たち女性研究者5人にしても、それぞれ「女性」の意味が違うかもしれない。便宜上「女性研究者」と言っていますが、実は一人一人違う。だけど、私は違うから「女性研究者」に入れてほしくない、例えば関西の女性研究者とかハワイの女性研究者とか、どんどん細かくなっていって共闘できない・連帯できない、となるのではなく、多様で違いはあるけれど一緒に行動できる、長く続けられるような、大きく広がっていくような動きを考えたいです。

会場から:大坂さんの棄権を聞いて、これまで負の意味にとらえていました。大坂さんに対してもやもやすることがあったのですが、先生の本を読んで、そういうことがあったんだとわかり、一面だけでとらえてはいけないなと、本を読んで良かったと思っています。日本のマスコミがもしかしたら意図的な報道をしているかもしれない。私はこの本に出会えてよかったけど、本によっては違う方向で書かれていたりもすると思います。

坂下先生:その意味でも、知ることは大事ですよね。それから自分のモヤモヤを言語化することも大切です。言語化するためには、自分や周りの状況を分析する言葉を持たないといけない。なので、ブックフェアで紹介しているような、フェミニズムとかジェンダーの本があるんですね。

私たちの本は、初めからフェミニズムやジェンダーについて教えようとかアメリカ現代史の教科書を書こうとか思って作ったわけではないのですが、取り上げた1人1人が声を上げざるをえなかった状況について説明していく中で、フェミニズムの概念などが自然と入ってきて、読者がリアルに感じられるものになったと思うんです。例えば、インターセクショナリティとは、と説明されてもピンとこないけれど、例えばパークスは労働者階級の黒人女性だったからバスに乗っていて、何度もハラスメントに遭っていたからこそ座席を譲らなかった、それがインターセクショナルな経験だと言われると、なるほどと思いますよね。

学問の世界で紹介されるこうした概念は、自分がおかれている状態を、説明する、明確に言語化する、頭で理解して次の行動に移していくのに、とても役に立つのだろうと思うんです。

会場から:もうすぐ本を出すのですが、10人の執筆者の中で9人が男性で1人女性、ジェンダーバランスの問題へ指摘があった。もう少し早く気づいていれば改善もあったかもしれない。マジョリティ男性側としてできることは?

修復的正義という考え方があって、加害者と被害者が対話を通じて、お互いを認めながらその状況を修復していくというもの。しかし対話のプロセスはマジョリティとマイノリティでは同じではないのではないか。マイノリティ側は言いにくいのだと言われてしまうとマジョリティ側にはつらいものがある。どういう歩み寄りがありえるでしょうか?

坂下先生:今回、早い段階で対応できなかったことはとても残念でしたね。でも、おそらく今後はもう二度と、マジョリティ側だからといって気づかなかったり気にならないという状況にはならないのではないでしょうか。次からはきっと、企画の段階から、人選にしても、男女だけにかかわらずいろんな意味で多様な声を代弁できる執筆陣がそろっているかどうか、という点に意識的になることができるんじゃないでしょうか。

執筆者のおひとり、吉原真里先生から:例に挙げられた本の件については、男女の数合わせという問題だけでなく、企画を作り上げるプロセスにおいてどのような人たちがどのような関係性にあり、どうやってアイデアや声を出し合うのかについての問いかけをされているんですよね。その点において、私たちの本のメーキングは、著者である私たちにとっても実りある学びのプロセスでした。

大月さん:あとがきでは、本で取り上げられた「声」に、男性が耳を傾ける必要に言及されています。「声」をマジョリティ男性がどう受け止められるかという問いは、男性である私も当事者として大事だと感じました。安易に理解した気になり「私たち」の側に立った気になることは、他の男性にマウントを取る行為になってしまったり、「声」を自分には関係ないことにしたりしてしまいます。ご質問にもあったように、マジョリティとしての混乱や失語をまずは自分で認め、丁寧に拾っていくことが大切だと考えました。この点について、杉田俊介(2021)『マジョリティ男性にとってまっとうさとは何か』(集英社新書)を合わせて読みたい本だと考えています。

坂下先生:女性たちが不条理に対して声を上げるというテーマを扱った本だからこそ、5人で書くことは決まっていたけれど、編者をたてないこと、誰か一人の名前が出てほかの人の名前が前に出てこないような形にはしないと決めました。5人全員でどの10人を選ぶか、どんなテーマや切り口にするかを考えたし、分担は2章ずつとしましたが、自分の章だけ書いて終わりではなく、ドラフトもみんなで読んでお互いに加筆修正しました。とにかく関係性をフラットにしようと、リーダーレスに、今の社会運動の特徴である分散型リーダーシップの形を心がけました。年齢やキャリアはバラバラだったけど、〇〇先生ではなくファーストネームで呼び合って、自由に意見が出せるような形に自然となりました。

会場から:社会運動において声なき声を拾い上げることの難しさが気になっています。私はヤングケアラーの当事者で自分の経験を本に執筆したり発信したりしています。自分の語りが代表的な語りとして取り上げられてしまうことに違和感があります。もっといろんな意見があったり、自分と全然違う経験があるのを知ると、自分が表に出ての発信のしかたに気を付けないと、自分の語りだけじゃなくて他の人たちの声をどうやって社会広げていけばいいのか?と感じます。

坂下先生:とても大事なことですね。声なき声、とはちょっと違うかもしれないけれど、単純な物語に落とし込まないことが重要なのではないかと思っています。この本は偉人伝ではないと最初にお話ししましたが、英雄的な瞬間だけを切り取られてしまうと、自分にはできない、共感できないと思うかもしれない。でも日常的なところに思いをはせたら、声なき声を拾うという視点につながっていくのかなと思います。例えば10章のRBGの章扉には、彼女が発した言葉ではなく、発せなかった言葉を載せています。不当な扱いを受けた瞬間には声を上げられなかったけれど、家に帰る途中で、彼女が「ああ言えばよかった」と思いついた言葉です。パークスは逮捕された翌日も変わらず仕事に行き、活動も続けました。普通だったら削除されるようなエピソードも、できるだけ本の中に入れました。

執筆者のおひとり和泉真澄先生から:質問者の方は、他の方の声を代表することの責任感を感じるというとても大切な気持ちを言葉にされましたが、逆に、勇気を持って声を上げてくれていることで、勇気をもらっていて、次に自分も声を上げられる地盤を作っているというところが大きいと思います。私の書いたAOCの章では、アメリカで、みんなの声を代表できる声を上げられる人を選んで、選挙に出しているという動きを説明しています。

最後に学生へのメッセージ

いつか決定的な瞬間が訪れたときに声を上げられるように、自分に起こったことをきちんと言葉にするためにも、大学にいる間にぜひ知的体力をつけてほしいと思います。今、大学生としてモヤモヤすることもたくさんあるでしょうが、社会に出たら学生のときとは比べものにならないほど、モヤモヤしたり理不尽な目に遭ったりすることが格段に増えるはずです。これからも心身共に健康でいるために、そのときに備えて、今のうちに知的体力をしっかりつけておきましょう。

たくさんの感想が寄せられました!

・言語化して、発信することにもっと積極的にならないといけないと思いました。

・私はゼミで黒人女性の二重苦について研究して卒業論文執筆に取り掛かろうと考えております。しかし、私は日本人女性なので人種的に当事者意識をもって取り組むことができないかなと悩んでおりました。しかし、社会的にマイノリティの立場におり、声を上げることが難しいという点では共通していることに気付きました。

・今回はフェミニズムやBLMに関する「声」がテーマでしたが、他の社会問題にも通底するテーマだと感じます。

・テーマごとに細分化するというより、「みんな」の問題にしていくためにどうすればいいのか、という先生のコメントに共感したと同時に、その難しさも感じます。声をあげるためには言葉をもたなければならず、言葉をもつためには本を読んだり学校に行ったりするような時間やお金など様々な資本が必要です。「声なき声」を拾い上げるためにどのようにすればいいのか...今も自分の中の大きなテーマです。

・モヤモヤしてもそのままやり過ごすことの多い私ですが、いつ声を上げざるを得ない場面が来ても怯まず立ち向かえるよう、言語化、伝える力を日々の生活の中で養っておこうと思います。

・スイスイ読みやすくて、勇気をもらえる内容であると同時に、女性が声をあげるには計画的かつ戦略的である必要性が伴っており、そうでなければ声としても聞き入れてもらえないことを、同時に感じとりました。

・個人的なことは政治的なこと、これは逆も然りなので、身近な人に対しては、本にでてくる10人のようなきれいな形でなくとも、声をあげることを大切にしたいです。

・女性が声をあげるという行為が、フェミニズムという考えが、流行り廃りで判断されない普遍的なものになっていけばいいな。

・「偉人伝」ではないということ、他人の話ではない、私たちの話であるという言葉が心に残りました。

私は中学、高校の教員を目指しています。教育を考える上で、生徒と社会をどのように結ぶか、ということを考えるとき、今回のトークイベントでもあった、他人ではない「私たちの」言葉、その背景、過程を知ることの重要性を感じました。批判的思考、探究...と言われる中で、概念だけではなく、社会や生徒自身、その周辺のモヤモヤを大切にできる授業を作りたいなと思いました。

そして、そのために学生の今、私がいつか声を上げるための、モヤモヤを言語化するための言葉と知識をきちんと身につけておきたいと思いました。レポート締切日が近づいて、目の前のことに必死になってしまっていましたが、改めてなぜ大学で学ぶのかを考える機会となりました。ありがとうございました。

・書店でこういった機会を設けていただけることで、自分では手に取らない書籍を購入することができるので大変ありがたい。今後もぜひアカデミックな企画を開催して欲しい。

坂下先生、ご参加のみなさん、お疲れさまでした!

立命館生協ブックセンターふらっとでは、坂下先生をはじめ、著者の5人の先生方に、関連図書を選書していただき、お勧めコメントをいただきました。店内でのブックフェアと、大学生協オンライン書籍注文サイトからのご注文も承ります。

詳しくはこちら